品質データ活用への道Vol.2

真のアナログ評価脱却とは

品質データでよく扱われるのは寸法、温度、材料硬度などです。これらのデータは、公差でOK、NG範囲を示す事ができ、デジタルで扱いやすい項目なので、データの収集、分析もさほど難しくありません。

昨今問合せが増えているのは、プロファイル(振動、表面粗さ、真円度プロファイルなど)の管理です。

これらのデータは単純にデータ群から最大値、最小値、平均などを求めて管理すれば良い訳では無く、目的によって一つのデータ群から異なる解析を行います。

例えば、下図は真円度プロファイルです。一般的には「どの程度真円に近いか数値化する装置」程度の認識しかされていませんが、品質管理者はプロファイルから実に多くの情報を読み取ります。

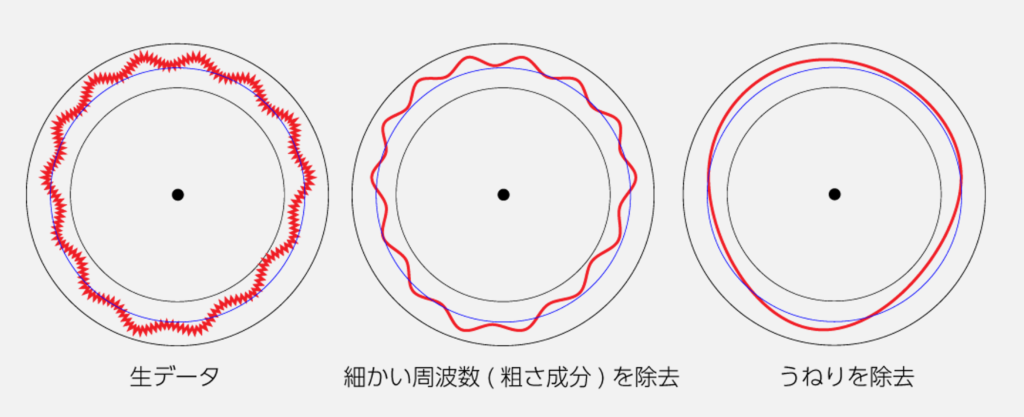

一般的に真円度の測定機のプロファイルは下図のように、見る情報によりフィルタをかけて使用します。

細かい粗さ成分を除去してうねりの山数を算出したり、うねり成分まで除去して円形状を判定したりします。

もちろんこれらは数学的なフィルタリングをコンピュータが行いますので、人が描画するような事はありませんが、単純な真円度だけでなく、品質管理者はプロファイル情報を必要としています。

このような背景から、真円度測定機のデータを、真円度(RONt)の数値だけではなく、プロファイルを構成する生データも保存したいという要望があります。しかしプロファイルは図として存在している訳では無く、測定機の解析ソフトウェアがメモリ上にロードされたデータから動的に描画するものなので、プロファイルを表示するためにはプロファイルを構成する点群データが必要です。

旧型の真円度測定機でも1プロファイル当たり数千ポイント、最新機種では数十万ポイントでプロファイルを描画するため、これらを生データのまま品質データ管理用のデータベースで保存するのは非現実的です。またプロファイル描画機能を品質データ管理ソフト側で二重に持つ事も非効率です。

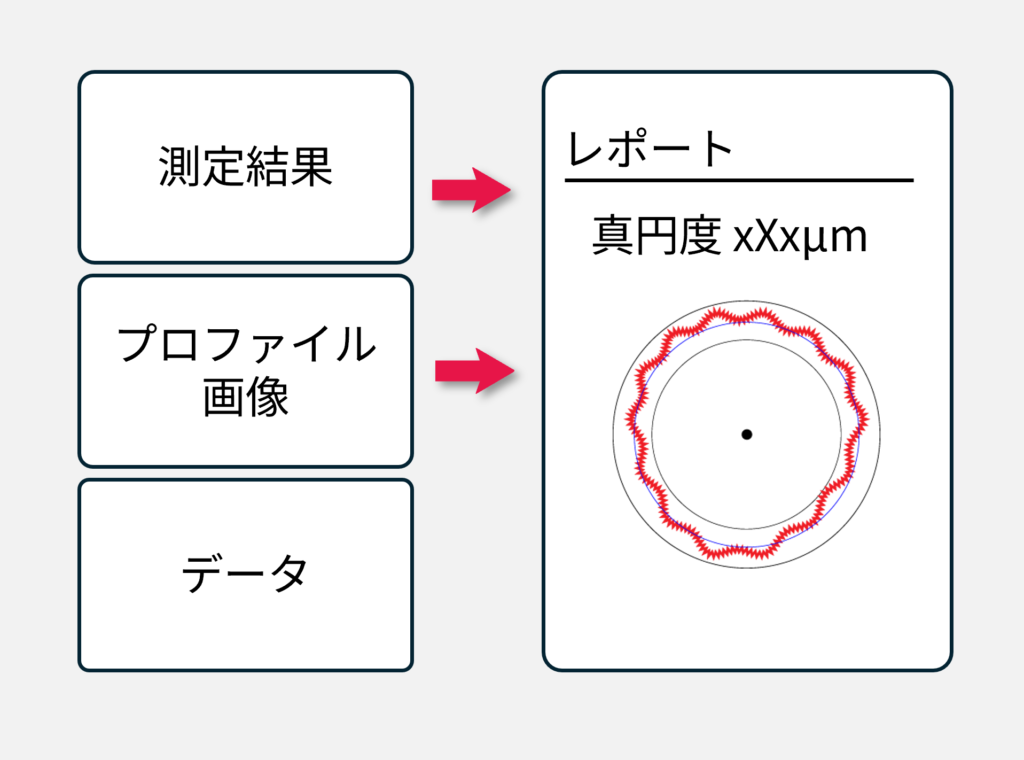

そこで、代替策として一旦表示されたプロファイルを画像ファイルとして保存しておき、画像を品質検査成績書やレポートに差し込みで表示する機能で対応する方法があります。

こうする事で、機械メーカを問わず真円度の数値とプロファイルを含めた共通のデジタル検査成績書やレポートを作成できるわけです。

しかしながら、これではDXを果たした事にはなりません。デジタル化しただけで業務プロセスは何ら変わらないからです。

電子化する事で、紙の検査成績書を探す手間がなくなるので時短にはなります。ただし、これはフィルムから現像した写真を見る行為を、デジカメ画像をモニタで見る行為に置き換える事と本質的に同じです。

レポートをデジタル化しても、「見た目で判断する」というアナログ分析プロセスを経る以上、人の介在が必要です。そしてプロファイルの形を見て、検査結果の良否を判定できるのはプロファイルの見方に対する知識がある管理者に限られます。これではデータをデジタル化する事による経済効果が十分にあるとは言えません。

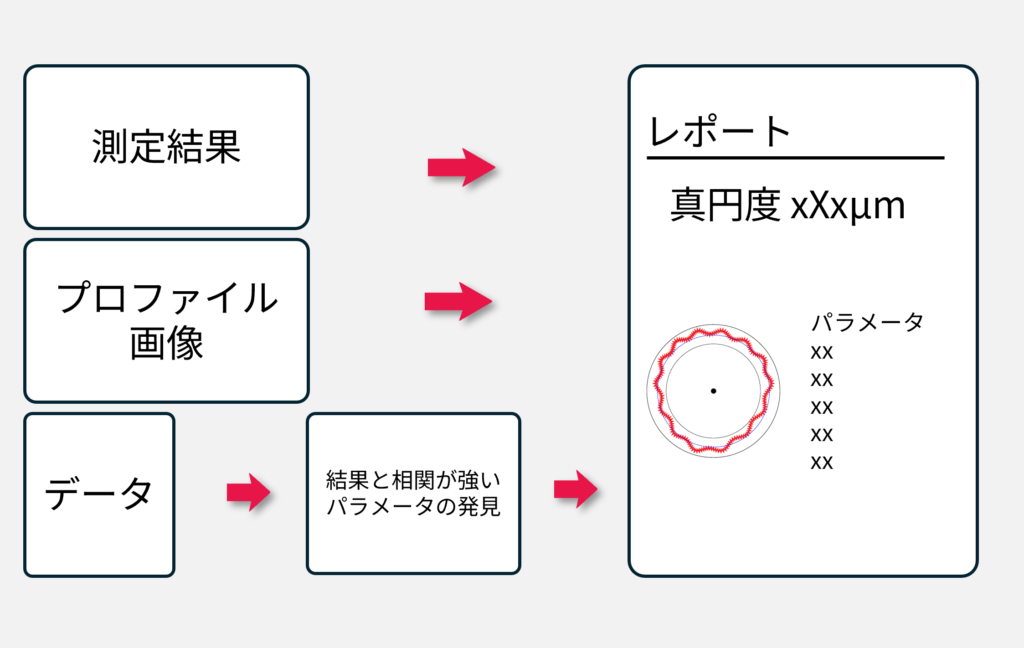

そこで、もうワンステップ追加し、プロファイルの生データから、真円度(RONt)以外の、部品良否判定に相関の強いスカラー値(パラメータ)を見つけ出し、それを保存する方法が考えられます。

品質データの解析が進んでいる欧州、北米では以前から多数のパラメータを使用して品質管理を行う手法が取り入れられていますが、品質とパラメータの相関を見つけ出すためには多くのデータと、数学力、膨大な比較作業が必要でした。

パラメータが示す数学的な意味はすぐに調べられます。しかし部品の機能や状態を判断するため、どのパラメータを管理すれば良いかという逆引きは、製造上のノウハウなので製造者自身で導き出す必要があるのです。パラメータは数多く有り、その全てを管理するのは非効率であるため、通常はパイロットラインで多数のパラメータを検討し、その内相関の強いものだけを日常的な管理項目とします。

昨今のAIの急速な進化で、これらの相関分析をAIに任せる事が可能になってきています。プロファイルを見た目で判定するアナログ手法は属人的で知識として定着させるにはトレーニングや実務経験が必要ですが、プロファイルから相関の高いスカラー値(パラメータ)を導き出す事ができれば、数値管理可能となるため、管理者のリテラシーに左右されず、定量的に良否判定が可能な形式知として社内に定着させる事が容易です。

データをデジタル化して管理する基盤をつくるには少なからずコストがかかります。POC(概念実証実験)で終わってしまう原因の一つとして、デジタル化した後の付加価値が低く、投資効果が低い事で予算を切られてしまう事があります。ものづくりと同じで、設計がいい加減だと、それなりのものしか出来ないというのは品質データ活用基盤づくりにも共通して言える事です。初期段階からデータ活用目的をしっかりと設計した基盤作りが重量です。

次回は、データ活用基盤つくりの準備で必要な事についてお送りします。